Salammbô ou la Vipère ?

Les ventes des œuvres de René de Saint-Marceaux en 2023 nous ont réservé bien des surprises.

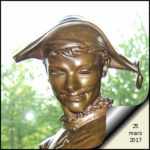

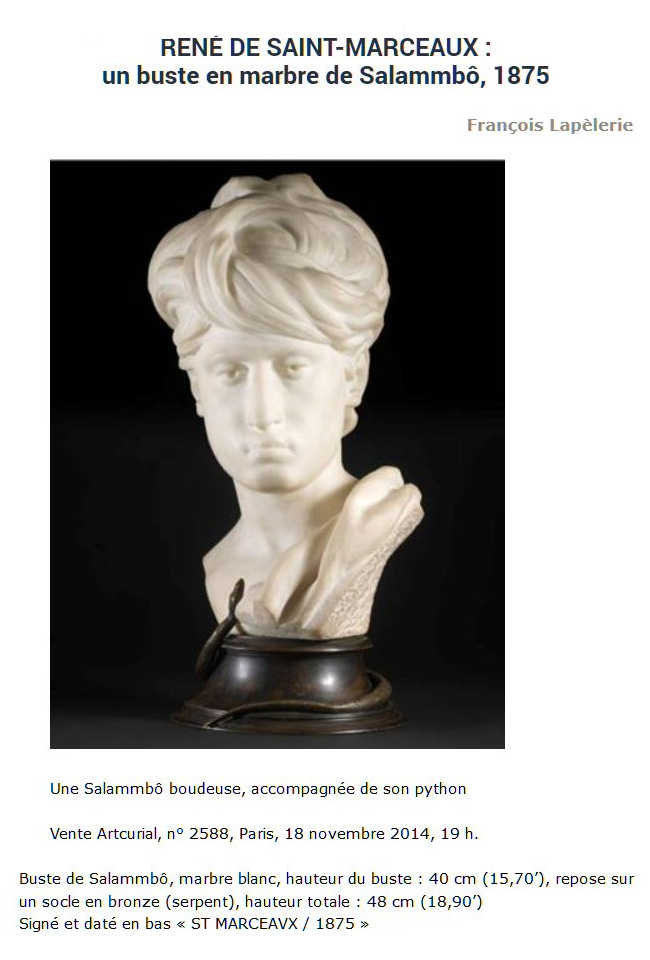

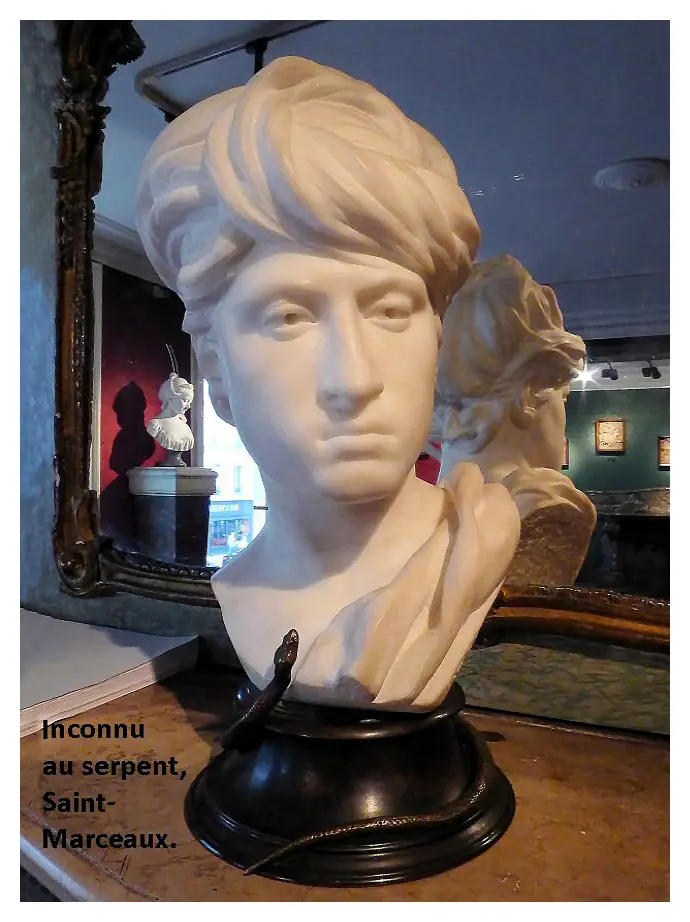

Jean-Luc Raynaud, l’attentif veilleur des ventes de notre association, signale une tête intitulée « Salammbô » en vente le 15 décembre 2023 au prix de 250-350 €. Vendeur Eric Caudron, Hôtel Drouot. Le plâtre à patine brune comporte des accidents, le socle est en bois peint sans serpent, « Saint-Marceaux, 1884 » est gravé dans la patine. L’œuvre est donc authentique.

Ce buste me rappelle un échange internet avec Olivier Baugnies de Saint-Marceaux (1953-2021) à propos de ce visage dont il doutait : féminin ou masculin ? Correspondait-il vraiment au style de Saint-Marceaux, son aïeul, notamment la « choucroute » des cheveux ? Bref, il hésitait et n’appréciait pas beaucoup.

Je me souviens aussi en voyant ce buste d’un texte glané au long de mes années de recherche dans divers lieux de documentation et dans d’innombrables lectures. Je le retrouve dans mes notes prises au Musée des Beaux-Arts de Reims sous forme d’un article intitulé « La Vipère » dans le journal Le Temps de février 1876.

« La Vipère, buste de marbre blanc, 1875. Buste exposé au Cercle des Mirlitons.

La jeune femme que l’artiste nous présente sous cette redoutable appellation n’avait pas besoin du catalogue ni même du serpent de bronze enroulé autour du socle pour nous éclairer sur ses véritables intentions ; la bouche, condamnée à ne jamais sourire, ces lèvres minces, ce nez taillé comme la pointe d’une flèche, ce front bas et déprimé, cette chevelure dont les enlacements font penser à un nid de reptiles, tout révèle la perfidie, la méchanceté, la piqûre et le venin.

On peut aimer ces femmes-là car elles sont souvent charmantes mais il faut les craindre car elles sont toujours dangereuses. »

Pas de nom d’auteur de l’article

La description ne laisse aucun doute : La Vipère et Salammbô ne font qu’un, qu’une seule et même statue ! La différence avec le plâtre en vente vient du socle, avec ou sans serpent dont la gueule pointue se dresse devant le bas du visage. Visage qui serait féminin puisque nommé Salammbô, fille d’Hamilcar. Gustave Flaubert a écrit un célèbre roman, paru en 1862, dont Salammbô est l’héroïne. Et le Xe chapitre de ce roman s’intitule « Le serpent » qui se révèle être un « grand python noir », et nous savons que Saint-Marceaux appréciait la lecture.

Jean-Luc Raynaud a interrogé le vendeur pour savoir d’où provient cette tête en plâtre, accidentée. Non, par indiscrétion mais pour reconstituer l’histoire de cette œuvre, puisque c’est l’objectif de notre association. Réponse : Les vendeurs sont les enfants de celui qui possédait ce buste. « Ils ont toujours connu cette œuvre dans cet état ».

Comment le propriétaire d’origine a-t-il acquis cette œuvre ? Achat : quand et où ? Don : quand et où ? De quelle région sont les vendeurs ? Pourquoi l’œuvre est-elle appelée « Salammbô » alors que l’article du journal Le Temps de février 1876 la nomme « La Vipère » ? Pourquoi ce changement, quand et pourquoi a-t-il eu lieu ? Les réponses dessineraient l’histoire de cette statue énigmatique.

La statue qui était estimée à 250/350 € s’envole à 27 520 € frais inclus. Cet énorme écart interroge. Qu’est-ce qui justifie ce prix si élevé aux yeux de l’acheteur ?

En 2014, une autre vente de cette tête en marbre était montée à 6 500 €. Le socle en marbre noir comportait le serpent enroulé, dardant sa gueule vers le visage féminin.

J ’ai rencontré également la même tête dans un musée (lequel ?) dont le cartouche explicatif indiquait « L’inconnu au serpent, René de Saint-Marceaux ».

Cet exemple est typique des difficultés rencontrées pour répertorier les œuvres de Saint-Marceaux. Nous devons absolument les confronter, les comparer, les photographier avec soin et les examiner attentivement pour trouver signature et dates.

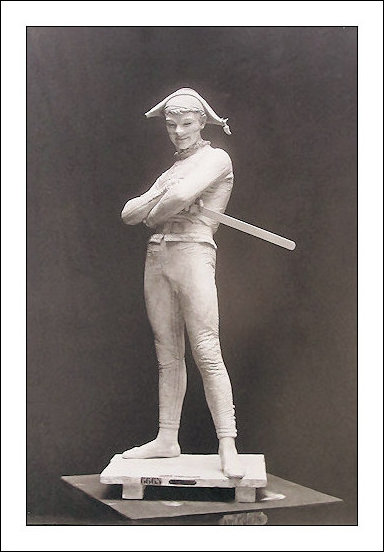

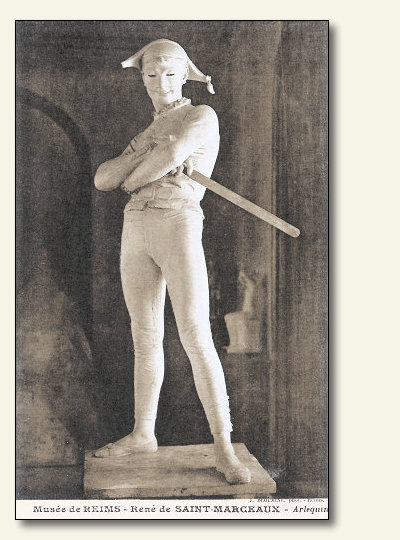

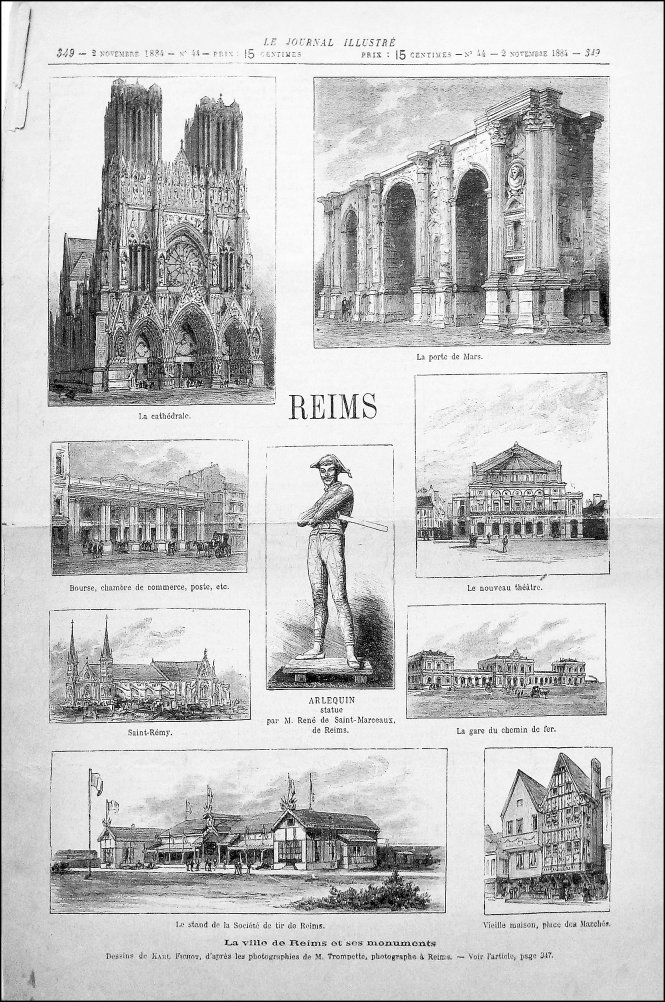

La Vipère ou Salammbô a gagné des sommets que seul l’Arlequin avait atteints. Serait-ce un renouveau, un regain d’intérêt des amateurs (fortunés) d’art pour les statues du sculpteur dont nous défendons le talent ? Ce ne serait que justice et ce serait un peu grâce à notre travail, adhérents et adhérentes de l’association, mais bien sur la montée des prix n’est pas notre but premier. Nous devons aller au-delà pour retracer l’histoire de chacune des statues présentées au public.

Avant de trop nous réjouir, attendons l’issue de cette vente qui semble avoir fait l’objet d’une « folle enchère ». Jean-luc Raynaud a interrogé le vendeur Eric Caudron qui a accepté de lui répondre, et nous le remercions de son attitude coopérative à notre recherche. La « folle enchère » est une enchère qui s’affole et quand les deux amateurs s’arrêtent, celui qui a « gagné » s’aperçoit qu’il est allé trop loin et qu’il ne peut régler la somme atteinte.

Un peu de patience donc avant toute conclusion hâtive…

Lucette Turbet – 02 Fév 2024.

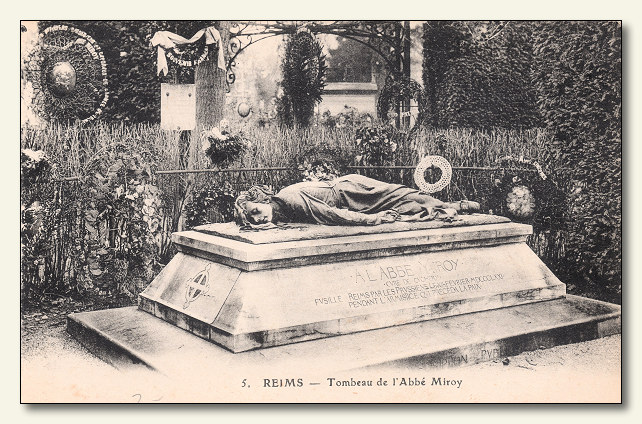

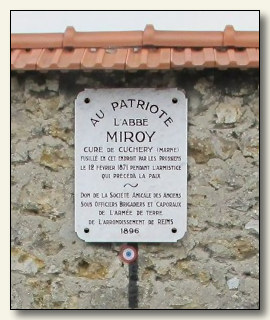

Le corps est inhumé dans une fosse commune devant une foule profondément choquée et révoltée et qui a forcé l’interdiction de pénétrer dans la nécropole. Un employé du cimetière plante une croix de bois avec une inscription « Ici repose le corps de l’abbé Miroy … victime de son noble dévouement à la Patrie ».

Le corps est inhumé dans une fosse commune devant une foule profondément choquée et révoltée et qui a forcé l’interdiction de pénétrer dans la nécropole. Un employé du cimetière plante une croix de bois avec une inscription « Ici repose le corps de l’abbé Miroy … victime de son noble dévouement à la Patrie ».